Nel 2012 ho frequentato per un certo periodo l’Impact Hub di Milano. A quel tempo era un gruppo di “amici” che lavoravano insieme su progetti comuni. Il tema, per tutti, era come il progetto scelto avrebbe reso il mondo migliore. Non poca cosa, a ripensarci ora.

Con Francesca Ferraresi partecipai con un contributo sulla riqualificazione del carcere di Opera a Milano. Il progetto si sarebbe poi perso nei cassetti dei vari enti ed istituzioni preposte al miglioramenteo delle condizioni dei detenuti, e questo è uno stralcio della relazione di progetto.

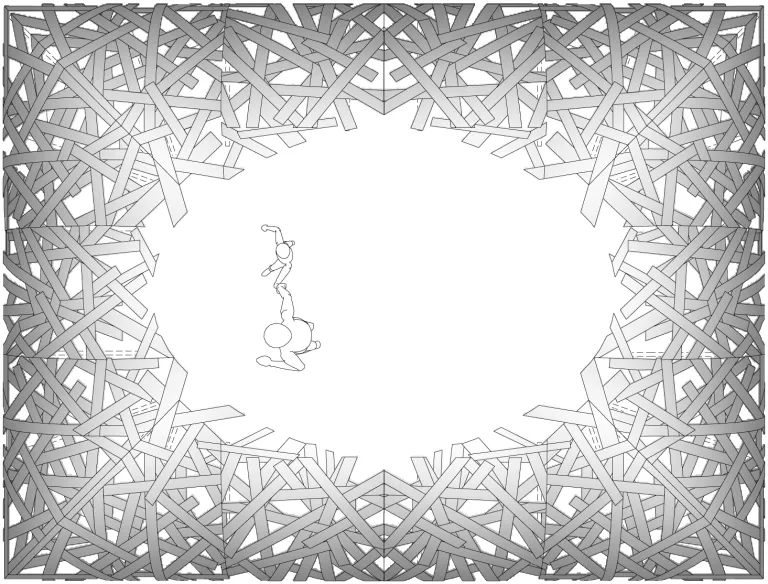

Spazi e percorsi all’interno di un carcere rispondono a rigorosi criteri di sicurezza. Porte, corridoi, stanze e finestre vi si piegano. Anche la natura si piega.

La sicurezza è il primo requisito.

Il cemento grigio e il ferro usati con sovrabbondanza indiscriminata appiattiscono le gerarchie tra spazi e funzioni. La percezione degli spazi si confonde, perde coerenza. L’orientamento sfugge.

Tuttavia non c’è motivo perché tutto debba essere così inumanamente indifferenziato. E infatti, appena possibile, compaiono disegni e colori alle pareti. Piccole cose che significano molto.

Ce lo racconta con precisione Adriano Sofri nella piccola guida alla cappella del Don Bosco a Pisa.

Scrive Sofri, “Al centro del carcere c’è una stanzaccia dal soffitto alto … che fa da chiesa. Si chiama Cappella, per regolamento. Su una parete ha dei finestroni di vetri e sbarre che danno su un cortile interno – un’aria piccola”. Continua più avanti, “La premura delle persone che curano la Cappella ha nel giro di pochi anni riscattato la greve depressione dell’ambiente. Intanto le icone …. Sono arrivate un po’ alla volta, fino a costellare le pareti spoglie di altrettante finestre luminose sull’altro mondo. In carcere l’altro mondo si capisce bene che debba esserci.”

Il progetto di riqualificazione percettiva nasce da queste considerazioni e propone l’uso del colore come fattore fondamentale per la valorizzazione degli aspetti connessi con la qualità della vita ed il recupero dell’identità del carcerato: una corretta percezione degli spazi e dei flussi, induce comportamenti chiari e ordinati.

Il colore diventa un mezzo per la riconoscibilità dei servizi, per la fruizione dei poli di attrazione: è una strategia di comunicazione.

Si prevede l’individuazione e la progettazione di una serie di percorsi orientati grazie all’uso del colore. Pareti, soffitti e pavimenti comunicheranno funzioni e luoghi diversi.

In particolare un percorso cromatico collegherà i tre spazi religiosi del carcere: la cappella cristiana, la piccola moschea mussulmana e la “stanza del silenzio” per le altre confessioni e per chi ha una percorso religioso incerto.

L’idea di una “stanza del silenzio”, si sa, non è nuova. Il primo a mettere in pratica la semplice intuizione di un luogo di meditazione e di preghiera aperto a qualunque culto, o anche a nessun culto, fu il segretario delle Nazioni Unite, Dag Hammarskjold nel 1957. L’obiettivo fu quello di “ … creare in quella piccola stanza un luogo in cui le porte possano essere aperte agli spazi infiniti del pensiero e della preghiera”.

Silvano M., un ex detenuto di Opera, nella poesia “Immoto attendo il vento” del 2010, immagina questo spazio tra le mura di un carcere: “Tra solide pietre di cemento/ho inciampato/in una tenda senza tempo”.

Ed è proprio questo porsi fuori dal tempo una delle caratteristiche principali dello spazio sacro o spirituale: porsi fuori dal tempo della quotidianità, anche quella del carcere, è il distacco che permette di vedere ed ascoltare in modo diverso. Di abbandonarsi con fiducia al presentimento che la nostra collocazione nel mondo non è solo funzionale, e così, di cambiare.

Il carcere può diventare quindi il luogo esemplare dove far avvenire questo cambiamento verso una concreta accettazione dell’altro. Il luogo dove è possibile pervenire insieme – società civile, istituzione e detenuti – ad una concreta accettazione della diversità, nel percorso ampio ed articolato della rieducazione.